お買い物でdポイントがたまります。 詳細はこちら

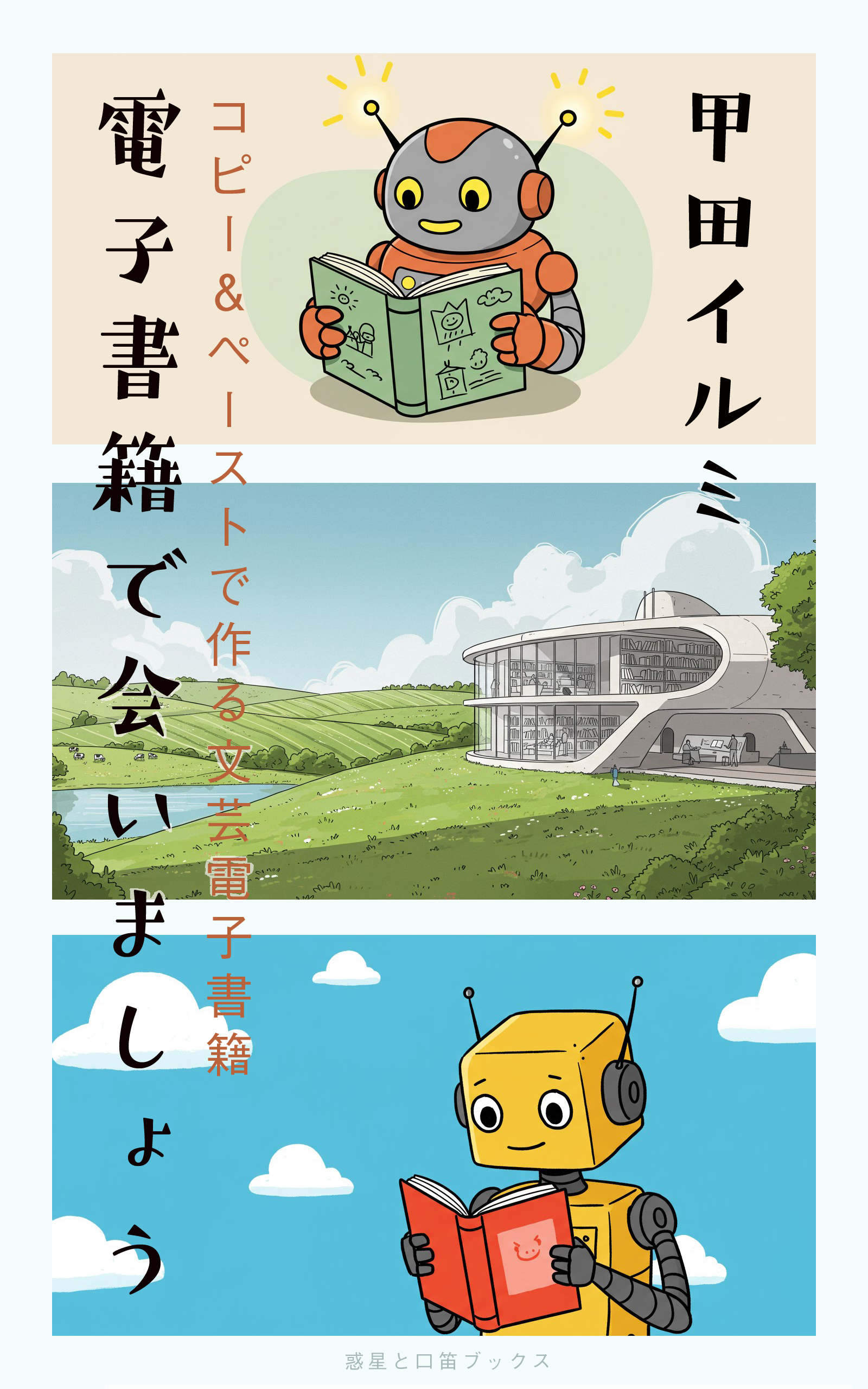

『電子書籍で会いましょう』 甲田イルミ

コピー&ペーストで本格的な文芸の電子書籍(ePub)が作成できる画期的なガイドブックです。ベースにするのは一太郎で、完成まで特別な知識はいりません。一太郎は「一太郎2020」以降のヴァージョンであればOKです

電子書籍は今後シェアが拡大すると予想されます。そして電子書籍は新しく個性的な小説や短詩型のバディーになる可能性を秘めています。これからやってくる時代は、スマートフォンに偏愛する文芸をインストールして友人のようにともに日々を送る時代です。

電子書籍の作成は難しくありません。Wordやエクセルより易しいかもしれません。本書で新しい世界を開きませんか。

甲田イルミは作家・翻訳家西崎憲の写真・電子書籍デザイン分野での名前です。

【詳しい内容】

『電子書籍で会いましょう』 甲田イルミ

「一太郎」で出力したePubファイルをベースにして、フリーソフト Sigil で整形します。必要な記述はすべてコピー&ペーストで行います。XHTML や CSS などの知識がなくても、簡易的なものならば最初から数時間で作成できます。

素材画像などは別途送付いたしますので、実際に作ってみて覚えることができます。

付録1 『電書でGO! 電子スタイルブック』 甲田イルミ

レイアウトの実際例を多数収録したスタイル集です。ePub版での提供になります。

付録2 『掌篇二作』 西崎憲

電子書籍で会いましょう』のなかで作成する電子書籍の完全版です。

実際の販売レベルの仕上げを学べます。ePub版での提供になります。

「はじめに」 抜粋

電子書籍のファイルである ePub は xhtml や css という、主に Web で使用されるプログラム言語(あるいはマークアップ言語)で書かれています。本格的なものを作成するためには、それらに関する知識や技術が必須で、とくに紙の書籍のように内容を押しあげてくれるような縦書きの電子書籍の作成は難易度が高いです。

では縦書きの電子書籍は専門家しか作れないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。xhtml や css の「タグ」と呼ばれる呪文のような短い語列をコピー&ペーストすることによって、深い知識がなくても、かなり立派なものを作ることができます。

コピー&ペーストなので、もちろん最初は自分がいったいなにをやっているのか、五里霧中の状態で、心細いことかぎりないですが、数をこなしていくうちに仕組みがすこしずつわかっていきます。

そしてそのときにあらためて入門書などに接すると、文字通り霧が晴れるように、見えなかったルールが見えてきます。

筆者は理系の知識はほとんど持っていません。ですから、逆に知識のないかたの立場に立ってガイドを書くことができるのではないかと考えています。目標はひとまずアマゾンや楽天で販売するということになります。

ベーシックな部分はジャストシステムのワープロソフト「一太郎」(一太郎2019使用)で作りますので、一太郎の購入は必須です。

ベースとなる部分を作ってからは、フリーの ePub 作成ソフトである Sigil で直接 xhtml や css の記述を修正します。直接プログラム言語に手を加えるので簡単ではないのですが、さきほど述べたように基本的にはコピー&ペーストで完成まで辿りつけるようになっています。

実際に一冊仕上げてみますが、画像などの必要な素材はすべて付属します(メールで請求していただく形になります)。一冊を完成させるという経験は、ご自分の望む電子書籍作りへと、大きく一押ししてくれると思います。必要なのはほんのすこしの根気だけです。

一太郎は安価ではないですが、ePub 作成以外の、ワープロソフトの機能も大変便利です。この基礎となる部分をほかのアプリケーションやサーヴィスで作ることも可能ですが、一太郎は元々文芸を意識している感じがあり、縦書きの文芸作品作成にはもっとも向いているように感じています。

本書を通読すると、タイトルの中央寄せや、読了時の余韻をそがないための空白ページの挿入など、文芸を味読してもらうための工夫がたくさん詰まった電子書籍が作成できるようになります。

外字や脚注なども扱えるようになります。固定タイプ作成に関する記述はありませんが、リフロータイプの電子書籍を作ることによって、固定タイプ作成も楽になります。

電子書籍はいったん手順を覚えてしまえば、簡単なものであれば三十分ほどで作成できるようになります。慣れるまでもちろん時間は多少かかりますが、水泳や自転車のように、一度身につけば応用も利きますし、ずっと使えます。本書で会得する知識はかならず読者のみなさまを助けてくれるでしょう。

甲田イルミ

この記事へのコメントはありません。